Ort: München

Architekt: Coop Himmelb(l)au

Homepage: https://coop-himmelblau.at/projects/academy-of-fine-arts/

Inhaltsverzeichnis

- Beschreibung

- Galerie

Beschreibung

Der Erweiterungsbau der Akademie der Bildenden Künste München von Coop Himmelb(l)au: Architektur zwischen Kontroverse und Erneuerung

Die Akademie der Bildenden Künste München zählt zu den traditionsreichsten Kunsthochschulen Europas. Mit ihrem Stammhaus, einem repräsentativen Historismusbau nach Plänen von Gottfried von Neureuther aus den 1870er-Jahren am Siegestor, steht sie für eine jahrhundertelange Kontinuität künstlerischer Ausbildung und eines lebendigen Diskurses. Doch bereits in den 1950er-Jahren war klar, dass der Raumbedarf der Akademie rasant wuchs – und dass die bisherige Architektur den Anforderungen einer zeitgemäßen, vielseitigen Kunstausbildung kaum noch gerecht werden konnte. Erst Jahrzehnte später, nach langen Debatten und einer komplizierten Planungsphase, wurde der Neubau realisiert: Der Erweiterungsbau der Akademie der Bildenden Künste München – entworfen von Coop Himmelb(l)au – wurde 2005 eröffnet und gilt als eines der bemerkenswertesten Bauprojekte Münchens der Jahrtausendwende.

Die Geschichte des Erweiterungsbaus

Bereits 1992 hatte das Wiener Büro Coop Himmelb(l)au mit Wolf D. Prix und Helmut Swiczinsky den Architekturwettbewerb für den Erweiterungsbau gewonnen – ein großer Prestigegewinn für eine Gruppe von Architekten, die sich seit den 1960er-Jahren mit spektakulären Entwürfen einen Namen gemacht und die Grenzen des Bauens stets neu ausgelotet hatten. Doch die Ausführung zog sich über ein Jahrzehnt hin. Finanzierungsprobleme und planungsrechtliche Auseinandersetzungen sorgten dafür, dass der Baubeginn mehrmals verschoben wurde. Erst 2004 begannen die Bauarbeiten, bereits 2005 konnte das Gebäude seiner Bestimmung übergeben werden. Die Bauzeit von rund zehn Monaten war außergewöhnlich kurz – ein Indiz für die technisch anspruchsvolle, aber auch effiziente Umsetzung des Entwurfs. Die Baukosten beliefen sich auf rund 19,7 Millionen Euro.

Der Bedarf an neuen Räumen war allerdings kaum zu leugnen: Das Hauptgebäude am Siegestor wurde 1886 für etwa 300 Studierende errichtet, doch in den 2000er-Jahren waren es bereits über 700 Studierende, dazu rund 1000 Menschen, die in und für die Akademie arbeiteten. Die bestehenden Ateliers, Werkstätten und Verwaltungseinheiten waren überbelegt, die Bedingungen für Studierende und Lehrende gleichermaßen unbefriedigend. Der Erweiterungsbau sollte also nicht nur zusätzlichen Platz schaffen, sondern auch funktionale Verbesserungen und eine konzeptionelle Erneuerung der Akademie ermöglichen.

Das architektonische Konzept

Coop Himmelb(l)au, international bekannt für ihre dekonstruktivistische Architektur, entwickelten für die Akademieerweiterung ein Baukonzept, das die Gegensätzlichkeit von Alt- und Neubau gezielt betonte und zugleich ein Bindeglied zwischen Stadt und Park, zwischen Öffentlichkeit und Rückzug schuf. Die Architekten griffen bewusst das Diktum „Form follows Function“ nicht auf, sondern strebten nach einer „energiegeladenen“ Komposition, die die Vielfalt künstlerischer Schaffensprozesse widerspiegelt.

Das Gebäudeensemble gruppiert sich an der Ecke Türkenstraße/Akademiestraße, direkt benachbart zum alten Hauptgebäude und zum Leopoldpark. Die städtebauliche Situation ist deshalb besonders: Das Stammhaus ist ein Solitärbau mit monumentaler Adresse am Siegestor, flankiert von gründerzeitlichen Villen, die Schwabinger Künstlerviertel-Tradition fortschreibend. Die Erweiterung musste sich also sowohl zum historischen Ensemble als auch zu den angrenzenden Park- und Stadtraumbezügen verhalten.

Coop Himmelb(l)au lösten diese Aufgabe mit einem Entwurf, der die drei unterschiedlichen stadträumlichen „Systeme“ – das axiale, repräsentative Leopoldstraße/Akademiestraße-System, die kleinräumige, gewachsene Bebauung Schwabings und die Grünanlagen – in einen dynamischen Dialog bringen sollte. Das Ergebnis ist eine offene Figuration ineinander verschränkter Baukörper, die das ruhige Blockgefüge der Nachbarbebauung und das klassische Selbstverständnis des Hauptgebäudes konterkariert.

Die Baukörper und Raumstruktur

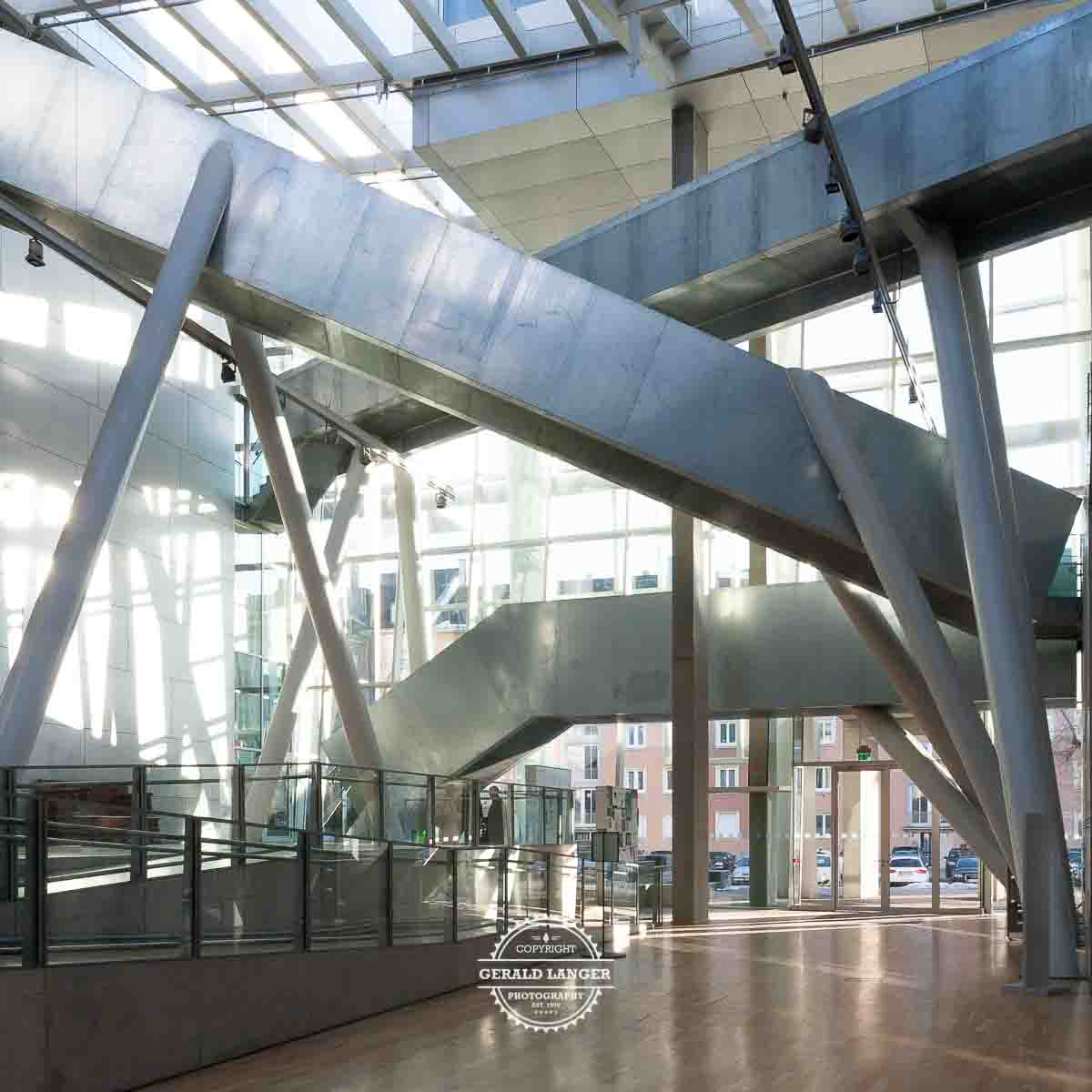

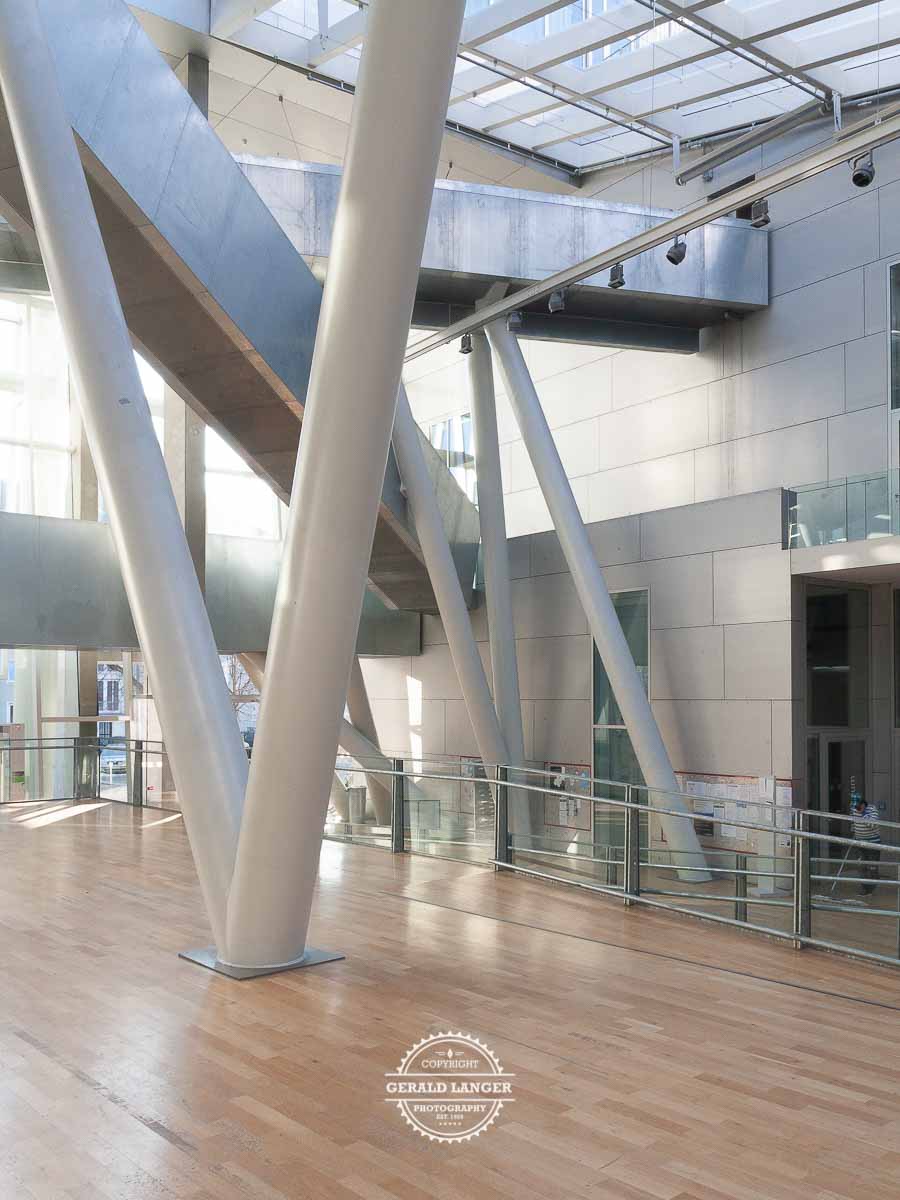

Der Erweiterungsbau besteht aus mehreren trapezoiden, zum Teil transparenten Baukörpern, die durch eine großzügige Glashalle verbunden sind. Die Materialisierung ist bewusst modern gehalten: Dezent silbergraues Aluminium, Glas, Sichtbeton und unbehandelte Edelstahlbleche strukturieren das Äußere; Stahlträger, Stützen und markante, diagonal verlaufende Rampen dominieren das Innere. Die Fassadenverkleidung erstreckt sich über rund 5.000 m², die gläserne Hülle ist konsequent bis ins Detail durchdacht – von überdimensionalen Schiebefenstern bis zu präzise ausgeführten Edelstahlkaltfassaden.

Das Herz des Gebäudes bildet das Atrium, eine lichtdurchflutete Halle, die sämtliche Funktionen miteinander vernetzt: Werkstätten, Ateliers, Seminarräume, Verwaltungsräume, ein Café und ein zentraler Ausstellungsbereich. Die Halle ist von bis zu drei Geschossen umhüllt; Treppen und Rampen verlaufen diagonal durch den Raum und verbinden die unterschiedlichen Nutzungsebenen. Die Ateliers der Bildhauer befinden sich erdgeschossig mit Terrasse zum Park, die der Maler und Gäste liegen in den oberen Geschossen und öffnen sich zu Dachterrassen. Die Werkstätten verteilen sich auf mehrere Gebäudeteile, der Sitzungssaal und die Verwaltungsräume sind als massivere Einheiten über Verbindungsstege aus Stahl erschlossen.

Das Café im Erdgeschoss kann durch mobile Wandelemente mit der zentralen Halle und dem Ausstellungsraum verbunden werden; das Café selbst orientiert sich zur Stadt – ein Zeichen für die gewünschte Einbindung in das Stadtviertel und für den offenen, öffentlichen Charakter der Akademie. Die Glasfassade zum Innenhof wirkt als Medienmembran, die den Außenraum – Park, Garten, Stadt – in das Gebäude hineinzieht.

Architektonische Sprache: Dekonstruktion, Bewegung, Energie

Coop Himmelb(l)au sind bekannt für ihre spielerische, aber hochpräzise Umsetzung der Dekonstruktion in der Architektur. Gerade im Vergleich zum streng symmetrischen, im Stil der Neorenaissance gehaltenen Hauptgebäude, wirkt der Erweiterungsbau fast anarchisch: Die Baukörper scheinen auszuscheren, stehen schiefwinklig zueinander, auskragende Glasdächer, schiefe Stützen und diagonale Gänge durchziehen das Ensemble. Die Architekten wollten bewusst einen enormen Kontrast zur Historie setzen – keine Harmonie, sondern eine kraftvolle, „anarchische Präzision“, wie es der damalige Rektor Ben Willikens formulierte.

Die Tragstruktur wurde zum gestalterischen Element gemacht: Die Stützen sind krumm, schief, übereck gestellt, manche treffen sich so, dass sich die Statik anspruchsvoll gestaltete. Die Rampen und Stege im Atrium tragen das Gebäude förmlich zusammen und schaffen einen Raum, der „wirklich neue Erfahrungsmöglichkeiten für Menschen eröffnet“, so die Architekten. Das Atrium selbst ist überdacht, aber dennoch als Freiraum gedacht – ein halböffentlicher Raum, der die Funktionen vernetzt und zugleich den Energiehaushalt des Gebäudes optimiert: Die Glasdächer sorgen für natürliche Lüftung und Beleuchtung, die Hallen koppeln in das Klimakonzept des gesamten Ensembles ein.

Funktionen und Nutzungen

Der Erweiterungsbau hat die Akademie maßgeblich erweitert und modernisiert. Neben den klassischen Ateliers für Malerei, Grafik und Bildhauerei entstanden Werkstätten für Multimedia, Kunststoff, Siebdruck und Fotografie. Damit spiegelt das Gebäude die Bandbreite heutiger Kunstausbildung wider: Es geht um das Experiment, um das Zusammenspiel von traditionellen und neuen Medien, ums Forschen und Scheitern. Gerade die großzügigen, flexibel gestaltbaren Ateliers und Werkstätten erfüllen diesen Anspruch auf ideale Weise.

Die Ateliers sind für Studierende ein zentraler Ort der Begegnung und des Austauschs, zugleich aber auch des Rückzugs. Die durchdachte Ausstattung, Materialwahl und das Lichtmanagement machen die Arbeitsplätze zu vielseitig einsetzbaren, kreativen Räumen, die individuell adaptiert werden können. Die Werkstätten sind nach neuesten technischen Standards eingerichtet und bieten Platz für Experimente mit neuen Materialien und Techniken.

Im Untergeschoss liegen Lager- und Technikräume; im Erdgeschoss befinden sich neben dem Café und dem Ausstellungsbereich auch das Medienzentrum und die Bibliothek. Die oberen Geschosse sind den unterschiedlichen Studiengängen, den Gastateliers und den Verwaltungsräumen vorbehalten. Die flexible Raumprogrammierung spiegelt das Selbstverständnis der Akademie: Kunst ist nicht ein einziger Lebensraum, sondern ein offener Prozess, der sich in vielfältigen, zum Teil auch konflikthaften Bezügen entwickelt.

Das Gebäude im Stadtraum

Der Erweiterungsbau tritt aus der Blockrandbebauung heraus und versteht sich als Bindeglied zwischen Stadt und Park, als Medienmembran, die den Durchgang aus dem städtischen Raum in das grüne Refugium des Leopoldparks aufnimmt und neu interpretiert. Die Glasfassade dient als transparente Grenze, die einerseits Schutz bietet, andererseits eine Sichtbeziehung herstellt – von innen nach außen, von außen nach innen.

Im Stadtraum hat das Gebäude eine Signalwirkung: Es ist als modernes, zeitgemäßes Bauwerk erkennbar, das sich klar vom Alten abhebt. Die Architekten haben bewusst auf jede Symmetrie verzichtet, doch durch die Materialwahl (Metall, Glas, Beton) und die konsequente Formgebung gelingt es, dem Gebäude eine eigene Ordnung zu verleihen – eine Ordnung, die im Innern und Außen zu erleben ist.

Rezeption und Diskussion

Der Erweiterungsbau von Coop Himmelb(l)au polarisierte wie kaum ein zweites Bauprojekt Münchens der letzten Jahrzehnte. Bereits der Wettbewerbsgewinn 1992 hatte für Aufsehen gesorgt, die schließlich dreizehn Jahre dauernde Planungs- und Bauzeit war ein Spiegelbild der Debatten, die das Projekt begleiteten. Die Kritik war teilweise scharf: Otto Steidle, selbst Architekt und ehemaliger Akademie-Rektor, monierte städtebauliche Schwächen und sah in dem Neubau ein Störfoto zum städtebaulichen Ensemble um das Siegestor. Auch die Stadtbaurätin Christiane Thalgott äußerte sich kritisch – gleichwohl wurde der Bau dann rückblickend als eine wichtige Setzung für die Zukunft der Stadt gewürdigt.

Die Reaktionen der Kunstwelt und der Medien waren gespalten. Die Süddeutsche Zeitung bezeichnete den Bau als „gescheitert“, die Frankfurter Rundschau lobte die „wunderschönen Räume“. Die Fachwelt sah das Gebäude oft differenzierter: Hier überzeugte das funktionale, flexible Raumprogramm, das den Anforderungen einer zeitgemäßen Kunstakademie gerecht wird. Die Studierenden und Lehrenden, so zahlreiche Stimmen, schätzen die neuen Flächen und die großzügigen, natürlichen Lichtverhältnisse der Ateliers – auch wenn die „Ruppigkeit“ des Rohbaus (Sichtbeton, grobe Oberflächen) nicht jedermanns Sache war.

Fazit

Der Erweiterungsbau der Akademie der Bildenden Künste München ist ein exemplarisches Beispiel für den Umgang einer traditionsreichen Institution mit den Herausforderungen der Zeit. Es ist ein Bau, der bewusst mit Kontrast arbeitet, der sich nicht an die Klassizität des Stammhauses anpasst, sondern eigenständig bleibt – ein „kühner Bau für die Künste“. Das Gebäude ist zugleich Bühnensaal, Werkstatt, Treffpunkt und Forschungslabor, eine „Membran“ zwischen Stadt und Akademie, zwischen Öffentlichkeit und Rückzugsraum.

Coop Himmelb(l)au haben mit dem Münchner Akademie-Erweiterungsbau ein Zeichen gesetzt, das bis heute wirkt: Die Architektur ist keine bloße Verpackung, sondern selbst Teil des künstlerischen Diskurses. Sie fordert neue Erfahrungen, irritiert, bewegt – und trägt damit dazu bei, dass die Akademie der Bildenden Künste München auch im 21. Jahrhundert ein lebendiger, pulsierender Ort der Kunst bleibt.

Galerie

22.02.2012