Ort: München

Architekt: Sauerbruch Hutton

Homepage: https://kunstareal.de

Inhaltsverzeichnis

Beschreibung

Das Museum Brandhorst in München, entworfen vom Berliner Büro Sauerbruch Hutton, ist ein architektonisches Statement, das die Grenzen traditioneller Museumsbauten konsequent hinterfragt und neue Standards für Nachhaltigkeit, Lichtführung und städtebauliche Integration setzt. Seit seiner Eröffnung am 21. Mai 2009 ist das Museum ein fester Bestandteil des Münchner Kunstareals und beherbergt die berühmte Sammlung moderner und zeitgenössischer Kunst von Udo und Anette Brandhorst.

Lage und städtebauliche Integration

Das Museum Brandhorst liegt auf einem schmalen, langgestreckten Grundstück an der Ecke von Türken- und Theresienstraße, nördlich an die Pinakothek der Moderne angrenzend. Es verbindet das Kunstareal mit dem lebendigen Universitätsviertel und der Maxvorstadt – eine bewusste städtebauliche Entscheidung, um das Museum zugänglich und Teil des urbanen Lebens zu machen. Die Lage im Kunstareal, direkt neben den renommierten Pinakotheken, unterstreicht seinen Anspruch, als jüngstes und experimentellstes Haus der Kunstlandschaft Münchens wahrgenommen zu werden.

Entwurf

Der Entwurf von Sauerbruch Hutton besteht aus zwei klar voneinander abgesetzten Volumen: einem langgestreckten, zweigeschossigen Hauptbau und einem deutlich höheren, trapezförmigen Kopfbau an der Nordseite. Beide Baukörper werden durch ein durchlaufendes Fensterband geteilt, das sich an der Eingangsseite in einer großzügigen Verglasung fortsetzt. Im Nordwesten schneidet ein wandhohes Eckfenster kühn in den Baukörper ein und sorgt für eine subtile Transparenz und Beziehung zwischen Innen und Außen. Das geräumige Foyer mit Museumsshop, Restaurant und Kasse ist von drei Seiten belichtet und lässt unterschiedliche Ausblicke und atmosphärische Stimmungen zu.

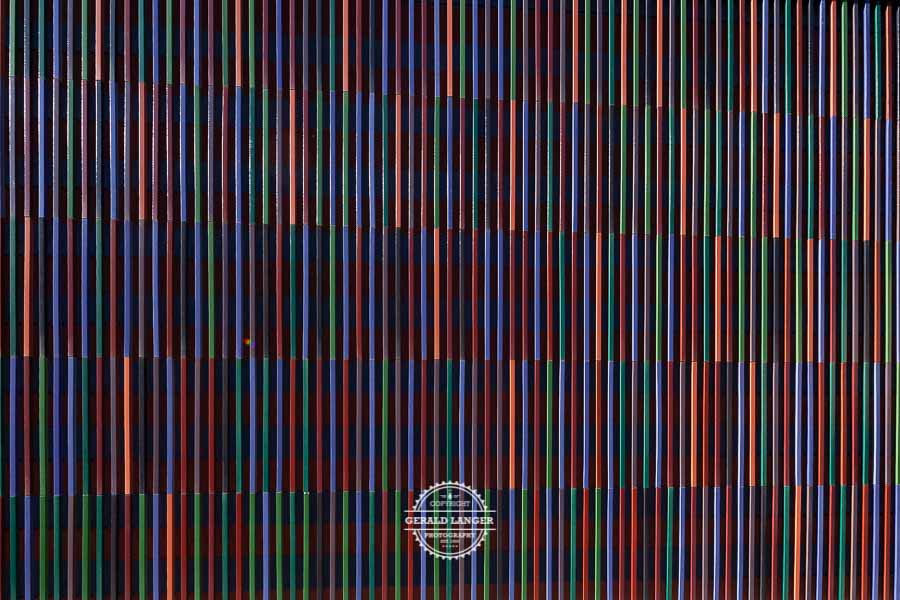

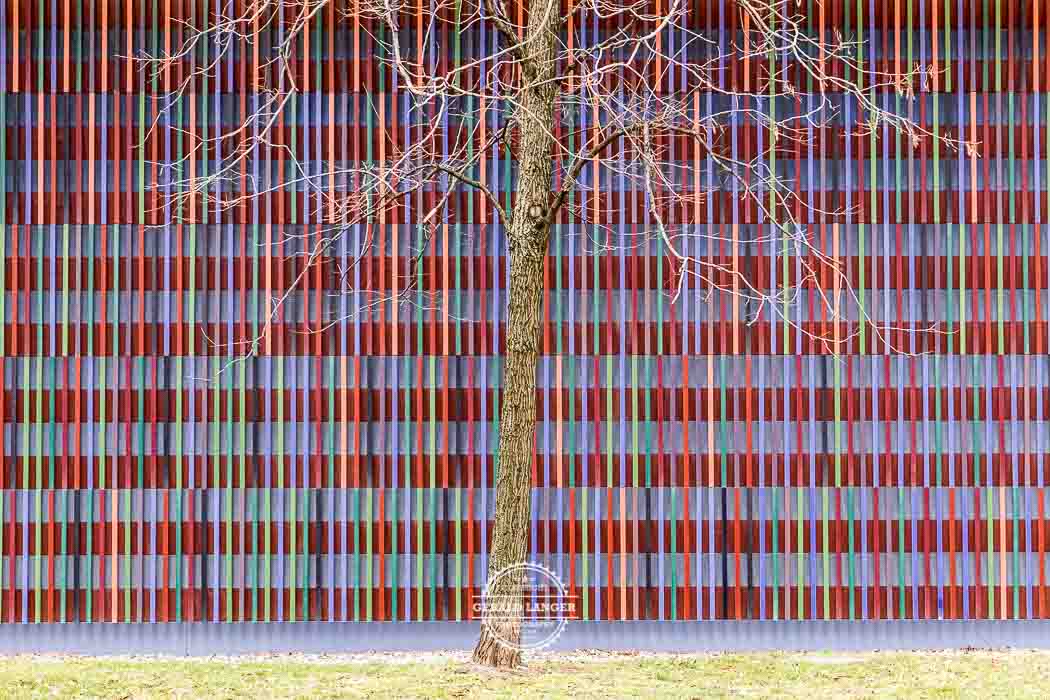

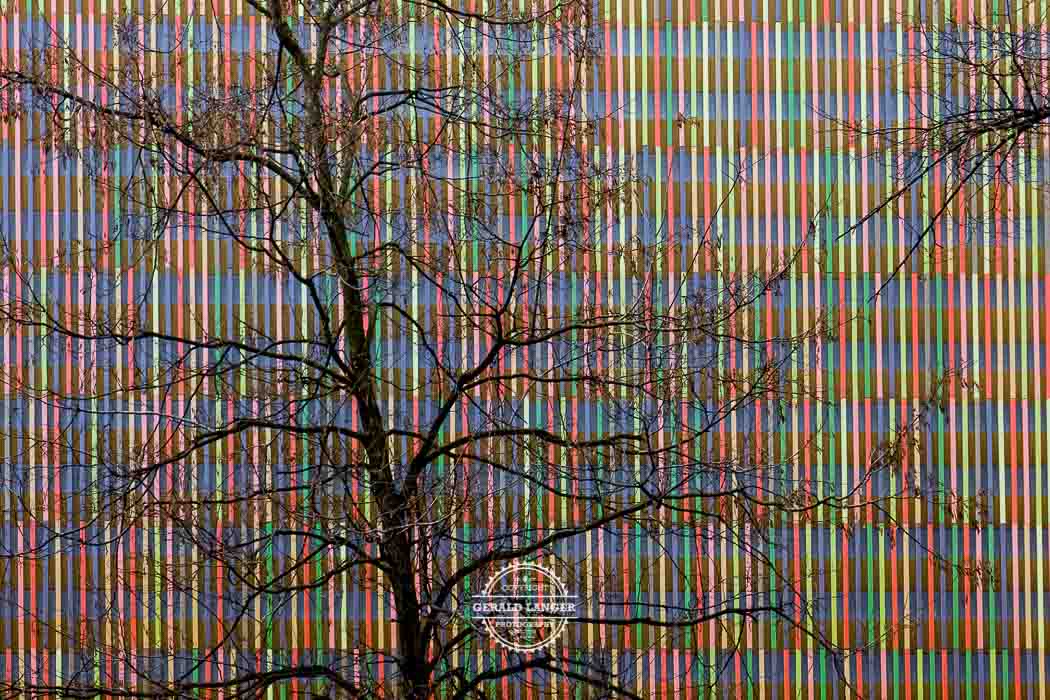

Die Fassade als Statement

Das auffälligste Merkmal ist die 36.000 Keramikstäbe umfassende Fassade. Jeder der Stäbe misst 4 x 4 x 110 cm, ist glasiert und in insgesamt 23 Farbtönen gestaltet. Die Farben nehmen subtil Bezug auf die umliegenden Gebäude und variieren je nach Blickwinkel, Licht und Entfernung. Die keramische Haut entsteht aus drei unterschiedlichen Farbfamilien, die jeweils in drei Feldern verteilt sind. So entsteht ein changierendes, abstraktes Farbengeflecht, das das Museum weithin sichtbar macht und ihm einen unverwechselbaren Identität verschafft.

Die Fassade ist nicht nur dekorativ, sondern auch technisch durchdacht: Hinter den Keramikstäben befindet sich eine horizontal gefaltete, perforierte Blechhaut, die zur Schalldämmung beiträgt und den Verkehrslärm der anliegenden Straßen absorbiert. Darunter schließt sich die Wärmedämmung an, die das Innenklima schützt.

Innengestaltung und Ausstellungsräume

Das Herzstück des Museums ist eine riesige, skulpturale Treppenanlage aus dänischer Eiche, die die drei Ausstellungsebenen miteinander verbindet. Die Geschosshöhen betragen durchschnittlich 9 m, wodurch große, vor allem im Obergeschoss befindliche Ausstellungshallen mit bis zu 450 m² Fläche und Höhen von bis zu 9 m entstehen. Die Wände sind durchweg weiß, der Boden und die Treppe aus hellem Eichenholz. Die Räume sind unterschiedlich dimensioniert, was eine abwechslungsreiche Präsentation der Kunstwerke ermöglicht.

Die Galerien im Obergeschoss sind mit transluzenten Textildecken ausgestattet, die das diffuse Tageslicht einlassen. Wo keine Tageslichtnutzung möglich ist, sorgen energiesparende Kunstlichtsysteme für gleichmäßige, blendfreie Beleuchtung. Die Architektur tritt zugunsten der Kunst zurück und schafft bewusst neutrale, aber dennoch atmosphärische Ausstellungsbedingungen.

Energiekonzept und Nachhaltigkeit

Ein zentrales Anliegen war, das Museum so energieeffizient wie möglich zu gestalten. Die Außenverglasung reduziert die Sonneneinstrahlung und vermeidet so eine Aufheizung der darunterliegenden Räume. Die Wärme aus den Galerien steigt auf, klimatisiert das Zwischendach und trägt zur passiven Kühlung bei. Das Gebäude nutzt eine zentrale Lüftungsanlage mit Quelllüftung: Die Frischluft wird von oben und unten mit niedriger Geschwindigkeit in den Raum eingebracht, was die Staubaufwirbelung minimiert und die konservatorischen Bedingungen für die Kunstwerke verbessert.

Im Sommer liegt die Raumtemperatur bei 24 °C, im Winter bei 20 °C, die Luftfeuchtigkeit wird konstant auf 50% gehalten. Zur Unterstützung dient eine ausgefeilte Bauteilaktivierung: Ein Rohrsystem, das 10 cm unter dem Fußboden und den meisten Wänden liegt, führt gekühltes oder erwärmtes Wasser und reguliert das Raumklima durch Strahlungswärme oder -kälte. Im Vergleich zu konventionellen Museumsbauten konnte dadurch der Energieverbrauch um die Hälfte gesenkt werden.

Das Museum nutzt zudem Geothermie und eine Wärmepumpenanlage, die das Grundwasser im Kunstareal zur Energienutzung aufbereitet. Auch wenn es in der Praxis zu technischen Problemen (z.B. bei der Tageslichtsteuerung) kam, bleibt der ambitionierte Ansatz richtungsweisend für den nachhaltigen Museumshausbau.

Raumplanung und Nutzung

Die Ausstellungsfläche beträgt 3.200 m² auf drei Ebenen, die insgesamt rund 5.300 m² Nutzfläche beherbergen. Neben den Galerien gibt es Zwischengeschosse mit verschiedenen Nutzungsräumen. Das Erdgeschoss ist öffentlichkeitsnah gestaltet: Foyer, Museumskasse, Buchladen, Restaurant. Auf den oberen Ebenen dominiert die Kunstpräsentation, der Bau ist barrierefrei zugänglich. Die Architektur unterstützt soziale Räume genauso wie reine Schauräume – ein Konzept, das das Museum als Ort der Begegnung, des Austauschs und der ästhetischen Erfahrung stärkt.

Zusammenfassung

Das Museum Brandhorst ist mehr als ein „Kasten für die Kunst“. Es ist ein städtebauliches Zeichen, dessen Fassade den Museumsbetrieb nach außen trägt und zum Identitätsanker des Kunstareals wird. Die Architektur ist innovativ, funktional und nachhaltig – und setzt neue Maßstäbe für den Kulturbau im 21. Jahrhundert. Sie schafft einen Ort, an dem Kunst optimal präsentiert und erlebt werden kann, ohne dass die Architektur selbst in den Vordergrund drängt. Das Museum Brandhorst ist damit ein maßgebliches Beispiel für eine zeitgenössische Museumsarchitektur, die Kunst, Stadt und Umwelt in ein harmonisches Verhältnis bringt und als Vorbild für zukünftige Museumsbauten dienen kann.

Galerie

12.02.2018

22.02.2012